दिमाग से जुड़े 20 पॉपुलर लेकिन झूठे विश्वास

Mind Myths Busted!

हम अक्सर अपने शरीर और दिमाग के बारे में ऐसी बातें सुनते हैं जो पीढ़ियों से दोहराई जाती रही हैं — “हम दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं”, “बाएं दिमाग वाले लोग तर्कशील होते हैं और दाएं वाले रचनात्मक”, या “बच्चों का दिमाग सिर्फ 5 साल की उम्र तक विकसित होता है”।

सुनने में ये बातें भरोसेमंद लगती हैं क्योंकि हमें स्कूल, मीडिया या आसपास के लोगों से बार-बार यही सुनने को मिला है। धीरे-धीरे ये सुन-सुन कर मान्यताएँ (Belief systems) बन जाती हैं — जिन्हें हम बिना सवाल किए सच मान लेते हैं। जबकि सच तो यह है कि हमारे सोचने का तरीका जितना तेज़ है, उतनी ही तेज़ फैली हैं उससे जुड़ी गलतफहमियाँ। चलिए आज इन मिथकों को तोड़ते हैं और समझते हैं कि वास्तव में दिमाग कैसे काम करता है।

समस्या यह है कि ये मिथक न केवल हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे सीखने, महसूस करने और जीवन में आगे बढ़ने के रास्तों को भी सीमित कर देते हैं।

इसीलिए इस ब्लॉग में हम ऐसे ही 20 पॉपुलर माइंड माइथ्स की परतें खोलेंगे — और दिखाएंगे कि सच्चाई विज्ञान में छुपी है, अफवाहों में नहीं।

मिथक 1: हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही उपयोग करते हैं

सच: हम दिमाग का लगभग हर हिस्सा उपयोग करते हैं — बस एक साथ नहीं!

हर कोई कहता है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी 90% बेकार पड़ा रहता है। यह मिथक फिल्मों और मोटिवेशनल स्पीच से फैला, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च (जैसे fMRI scans) दिखाते हैं कि हमारे दिमाग के सभी हिस्से दिनभर किसी-न-किसी काम में सक्रिय रहते हैं — सोच, महसूस, सुनना, याद रखना, निर्णय लेना।

मोटिवेशन के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई से दूर है।

https://mcgovern.mit.edu/2024/01/26/do-we-use-only-10-percent-of-our-brain/

मिथक 2: दिमाग “Left-brained” या “Right-brained” होता है

सच: ये दोनों हिस्से मिलकर काम करते हैं!

यह मान्यता कहती है कि जो लोग तर्कशील होते हैं वो “left-brained” होते हैं और जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो “right-brained”।दायां दिमाग क्रिएटिव होता है और बायां दिमाग लॉजिकल।

लेकिन हकीकत यह है कि हर टास्क में दोनों ही हिस्से एक-दूसरे से संवाद करते हैं। दोनों मिलकर काम करते हैं।

तर्क और कला – दोनों का संगम ही दिमाग की शक्ति है।

मिथक 3: सोते समय दिमाग “बंद” हो जाता है

सच: नींद में भी दिमाग बहुत सक्रिय रहता है

खासतौर पर REM sleep के दौरान हमारा दिमाग सपने बनाता है, यादें व्यवस्थित करता है, और दिनभर की जानकारी को फिल्टर करता है। जानकारी को लॉन्ग-टर्म मेमोरी में बदलता है, भावनाओं को प्रोसेस करता है

इसलिए नींद सिर्फ आराम नहीं, ब्रेन की रात्रिकालीन सफाई और रीसेट प्रक्रिया है। जब आप सोते हैं, तब आपका दिमाग आपके लिए काम करता है। इसलिए कभी-कभी सपनों में समाधान भी मिल जाता है ! मतलब हमारा दिमाग कभी बंद नहीं होता।

मिथक 4: IQ एक बार तय हो जाए, तो नहीं बदलता

सच: मस्तिष्क की लचीली क्षमता हमें हमेशा सीखने और बेहतर होने का मौका देती है

आईक्यू सिर्फ एक पैमाना है — लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है “सीखने की इच्छा” और “adapt करने की क्षमता”। मस्तिष्क की यह अद्भुत क्षमता है कि वह अनुभवों, सीखने, आदतों या चोट के बाद भी खुद को बदल और ढाल सकता है।

यानि, हमारा दिमाग एक “फिक्स मशीन” नहीं है। बल्कि यह एक लचीलापन रखने वाला तंत्र है

दिमाग को जितना चुनौती देंगे, वो उतना ही बेहतर बनेगा। आप जो कुछ भी सीखते हैं या अनुभव करते हैं उससे आपका IQ बढ़ता है।

मिथक 5: उम्र के साथ दिमाग तेज़ी से कमजोर होने लगता है

सच: नियमित दिमागी व्यायाम और सक्रिय जीवनशैली से दिमाग़ उम्र के साथ भी तेज़ बना रह सकता है

उम्र के साथ मस्तिष्क में कुछ बदलाव जरूर होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दिमाग तेजी से कमजोर होने लगता है। अध्ययन बताते हैं कि बूढ़े लोग भी नई चीजें सीख सकते हैं — नई भाषा, म्यूजिक, यहां तक कि टेक्नोलॉजी भी !

“Use it or lose it” इस मामले में बिल्कुल सटीक है। एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर, आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं

https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/6-simple-steps-to-keep-your-mind-sharp-at-any-age

आपका दिल नहीं, दिमाग़ प्यार करता है-एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

मिथक 6: Brain Supplements से दिमाग तेज़ होता है

सच: बाज़ार में बिकने वाली ज़्यादातर brain pills का वैज्ञानिक आधार बहुत कमज़ोर होता है

कुछ सप्लीमेंट्स, जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड, बी विटामिन, और कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स (जैसे, अश्वगंधा, ब्राह्मी), दिमाग के स्वास्थ्य और कुछ संज्ञानात्मक कार्यों, जैसे कि ध्यान और याददाश्त, में सुधार करने में कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन यह दावा करना कि वे दिमाग को “तेज” करते हैं, भ्रामक है।

कोई “जादुई गोली” नहीं है जो आपको तेज़ बना दे। अच्छा खाना, नींद, व्यायाम, और सोशल कनेक्शन ही असली “brain boosters” हैं।

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-aging/in-depth/brain-health-tips/art-20555198

मिथक 7: मल्टीटास्किंग से दिमाग स्मार्ट बनता है

सच: मल्टीटास्किंग असल में efficiency को कम करता है

हर बार जब हम एक टास्क से दूसरे में स्विच करते हैं, तो दिमाग को re-focus होने में समय लगता है। जब हमारा दिमाग बिना रुके लगातार काम करता है तो वह जल्दी थक जाता है, जिससे हमारा ध्यान भटकने लगता है और हम ज्यादा गलतियां करते हैं।

वास्तव में हमारे दिमाग की संरचना एक बार में एक ही काम करने के लिए बनी है।

फोकस्ड माइंड, तेज़ माइंड !

https://www.brownhealth.org/be-well/multitasking-and-how-it-affects-your-brain-health

मिथक 8: इमोशन्स सोचने की क्षमता को कमजोर करते हैं

सच: इमोशन्स और थिंकिंग आपस में जुड़े होते हैं

इमोशन्स सोचने की क्षमता को कमजोर नहीं करते – बल्कि उसे दिशा देते हैं। दिमाग का Amygdala (भावनाएं) और Prefrontal Cortex (तर्क) मिलकर निर्णय लेते हैं। Emotionless इंसान अच्छा निर्णय नहीं ले सकता — भावनाएं ही हमें इंसान बनाती हैं।

बिना इमोशन्स के हम सही-गलत, पसंद-नापसंद और प्राथमिकता तय ही नहीं कर पाते।

“इमोशन्स कमजोरी नहीं, इंसानी सोच का नेविगेशन सिस्टम हैं।”

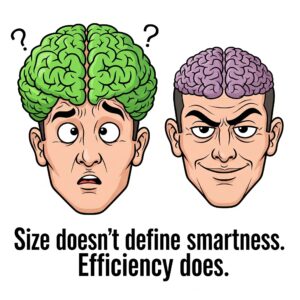

मिथक 9: बड़ा दिमाग = ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति

सच: दिमाग का आकार नहीं, उसकी “कार्य-क्षमता” और “संरचना” बुद्धिमत्ता तय करती है

बुद्धिमत्ता दिमाग की आंतरिक कनेक्टिविटी (Neural Connections), सूचना प्रोसेसिंग की क्षमता, और Efficiency (कितनी तेज़ी से और कितने कम effort में सोचता है) पर निर्भर करती है।

Einstein का दिमाग औसत से छोटा था लेकिन उसमें dense neural connections थे — यानी उसके दिमाग के हिस्से आपस में तेज़ी और असरदार ढंग से जुड़े हुए थे यह उसको गहराई से सोचने और जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करता था

“बुद्धिमत्ता दिमाग के आकार से नहीं, उसकी चालाकी से आती है।” Intelligence is not about size, it’s about wiring!

मिथक 10: दिमाग में एक ‘memory slot’ होता है – जैसे पेन ड्राइव

सच: यादें दिमाग के अलग-अलग हिस्सों में फैली होती हैं, और वो बार-बार बदल भी सकती हैं

हमारी यादें “रिकॉर्डिंग” नहीं होतीं, बल्कि reconstruction होती हैं — हर बार जब आप कुछ याद करते हैं, दिमाग उसे थोड़ा सा बदल भी देता है। यादें, मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों में संग्रहीत होती हैं, और ये हिस्से एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं, जिससे यादें बनती और याद आती हैं।

इसलिए गवाहों की यादें भी कोर्ट में भरोसेमंद नहीं मानी जातीं।

https://qbi.uq.edu.au/memory/where-are-memories-stored

मिथक 11: दिमाग पूरी तरह से जैविक (biological) है, तकनीक उसे नहीं बदल सकती

सच: तकनीक हमारी सोचने, महसूस करने और याद रखने की प्रक्रिया को बदल रही है।

यह मान लेना कि हमारा दिमाग सिर्फ जैविक (biological) है और उस पर बाहरी तकनीक का कोई असर नहीं पड़ता — एक पुरानी सोच है। आज की डिजिटल दुनिया में तकनीक हमारे दिमाग पर गहरा असर डाल रही है:

जब हमें पता होता है कि कोई जानकारी गूगल पर मिल जाएगी, तो हम उसे याद रखने की कोशिश ही नहीं करते। दिमाग information store नहीं करता — सिर्फ जहां से मिलेगा, वो याद रखता है।

दिमाग सिर्फ जैविक नहीं रहा — वह अब एक साइबर-सामाजिक (cyber-social) संरचना में बदल रहा है।”

“तकनीक अब सिर्फ टूल नहीं — सोच का हिस्सा बन चुकी है।”

https://www.noemamag.com/after-the-human/

मिथक 12: बच्चे का दिमाग़ 5 साल की उम्र तक ही विकसित हो सकता है

सच: 5 साल तक विकास तेज़ होता है, लेकिन दिमाग़ ज़िंदगीभर बदल और सीख सकता है

जन्म से 5 साल तक दिमाग़ का विकास बहुत तेज़ होता है, यह समय critical होता है — भाषा, सामाजिकता, भावनात्मक समझ जैसी चीज़ें सीखने के लिए

लेकिन…इसका यह मतलब नहीं कि इसके बाद दिमाग़ “रुक जाता है”। दिमाग़ की लचीलापन (Neuroplasticity) आजीवन बनी रहती है बच्चे, किशोर और यहां तक कि वयस्क भी नई चीज़ें सीख सकते हैं, और पुरानी आदतें बदल सकते हैं, नई सोच विकसित कर सकते हैं। “सीखना उम्र से नहीं, सोच से तय होता है।

“5 साल तक की उम्र नींव है, लेकिन इमारत पूरी ज़िंदगी बनती है।”

मिथक 13. दिमाग की चोट या डैमेज हमेशा के लिए होता है

सच: दिमाग में चोट लगने पर भी कुछ हद तक ठीक होने की क्षमता होती है। न्यूरॉन्स नए कनेक्शन बना सकती हैं

दिमाग कुछ हिस्सों की क्षति के बाद नए neural pathways बनाकर बाकी हिस्सों को वो काम सिखा सकता है।

जैसे: अगर दाईं तरफ का हिस्सा डैमेज हो, तो बाईं तरफ के हिस्से कुछ कार्य संभाल सकते हैं इसे कहते हैं: “Functional Rewiring” – मस्तिष्क खुद को पुनर्गठित करता है।

स्ट्रोक पेशेंट्स जो बोलने या चलने की क्षमता खो देते हैं — सही थेरेपी और अभ्यास से वे धीरे-धीरे रिकवर करते हैं।

“दिमाग टूट सकता है, लेकिन वो खुद को फिर से जोड़ने की भी क्षमता रखता है।”

मिथक 14. क्रॉसवर्ड और पज़ल्स से याददाश्त तेज़ होती है

सच: ये एक्टिविटीज दिमाग़ को सक्रिय तो रखती हैं, लेकिन इससे याददाश्त या दिमागी शक्ति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता।

ब्रेन पज़ल्स mental stimulation जरूर देते हैं लेकिन इनसे फायदा सीमित और उसी टास्क तक होता है यानि आप क्रॉसवर्ड में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप रोज़ की ज़िंदगी की बातें ज़्यादा याद रख पाएं

जैसे जिम में सिर्फ बाइसेप्स की एक्सरसाइज़ करने से पूरे शरीर की ताकत नहीं बढ़ती — वैसे ही सिर्फ क्रॉसवर्ड हल करने से पूरी मेमोरी पावर नहीं बढ़ती। नई चीजें सीखने से दिमाग ज्यादा सक्रिय रहता है।

मिथक 15. सिरदर्द दिमाग में होता है

सच: दिमाग के आसपास की नसों, मांसपेशियों और ऊतकों (tissues) में होता है।

दिमाग के tissue में pain receptors (दर्द महसूस करने वाली नसें) नहीं होतीं, दर्द होता है: सिर की नसों (blood vessels) Skull की मांसपेशियों और दिमाग को ढकने वाली झिल्ली (meninges) में, लेकिन लोगो को समझ में आता है की दिमाग की नसें फट रहीं हैं।

“सिरदर्द दिमाग़ का नहीं, दिमाग़ के आसपास के हिस्सों का संकेत है।”

मिथक 16. मैथ्स में पुरुषों का दिमाग तेज़ होता है

सच: मैथ्स में प्रदर्शन का कोई संबंध लिंग (gender) से नहीं होता

दुनियाभर में हुई रिसर्च बताती है कि जब लड़कियों और लड़कों को समान शिक्षा, प्रोत्साहन और अवसर मिलते हैं, तो उनका प्रदर्शन एक जैसा होता है। “लड़के गणित में naturally अच्छे होते हैं और लड़कियाँ नहीं।” यह सिर्फ सामाजिक पूर्वाग्रह (gender bias) है — न कि वैज्ञानिक सच्चाई।

दिमाग़ की संरचना में पुरुषों और महिलाओं के बीच कुछ अंतर ज़रूर होते हैं लेकिन ये अंतर मैथ्स या लॉजिक में नैचुरल योग्यता को तय नहीं करते, असली फर्क आता है- बचपन में कैसा माहौल मिला ? टीचर्स का रवैया कैसा था? परिवार ने किसे “टैलेंटेड” माना ?

“मैथ्स में तेज़ होने के लिए XY क्रोमोज़ोम नहीं, Xtra Practice चाहिए!”

मिथक 17. ब्रेन फ्रीज़ हो गया – ठंड से दिमाग़ जम गया!

सच: ब्रेन फ्रीज़ आपके दिमाग़ में नहीं, बल्कि गले के पीछे की नसों की प्रतिक्रिया है।

जब हम आइसक्रीम खाते हैं और सिर में झटका सा लगता है, तो दिमाग़ जम गया!” पर हकीकत में: जब आप बहुत ठंडी चीज़ खाते/पीते हैं (जैसे आइसक्रीम या स्लश), तो वह गले के पिछले हिस्से को अचानक ठंडा कर देता है वहां की रक्त धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं फिर शरीर उसे संतुलित करने के लिए धमनियों को जल्दी गर्म करता है।

इस तेज़ बदलाव से स्फ़ेनोपैलेटिन गैंग्लियन नाम की नस उत्तेजित होती है और दिमाग़ को लगता है – दर्द माथे में है! (referred pain)

“ब्रेन फ्रीज़, दिमाग़ का नहीं — गले की नसों का चिल्लाना है!”

मिथक 18. शराब पीने से दिमाग की कोशिकाएँ मर जाती हैं

सच: शराब दिमाग़ की कोशिकाओं को सीधे नहीं मारती, लेकिन उनकी कार्यक्षमता को जरूर प्रभावित करती है।

अत्यधिक और लम्बे समय तक शराब का सेवन दिमाग में कुछ संरचनात्मक बदलाव कर सकता है, यह न्यूरॉन्स (brain cells) के बीच के सिग्नल ट्रांसमिशन को धीमा कर सकता है। यह स्मरण शक्ति / याद रखने की क्षमता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता / विवेक, आवेग पर नियंत्रण को प्रभावित करता है।

लेकिन…सामान्य या सीमित मात्रा में शराब ब्रेन सेल्स को नहीं मारती, कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं कि occasional drinking से neurons मर जाते हैं। दिमाग की कोशिकाएं मरती नहीं — लेकिन सुस्त, धीमी और असंतुलित हो सकती हैं

“शराब ब्रेन सेल्स को मारता नहीं — लेकिन उसे टॉर्चर ज़रूर करता है!”

मिथक 19. चॉकलेट खाने से दिमाग तेज़ होता है

सच: कुछ प्रकार की चॉकलेट, खासकर डार्क चॉकलेट दिमाग़ को थोड़ी देर के लिए सक्रिय कर सकते हैं

चॉकलेट की खुशबू से दिमाग को आराम मिल सकता है, लेकिन इससे दिमागी शक्ति नहीं बढ़ती। इससे मूड अच्छा हो सकता है, लेकिन यह दिमाग को तेज़ नहीं करती।

इससे अलर्टनेस और ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी मदद मिलती है। ये रक्त प्रवाह (blood flow) बढ़ाते हैं — जिससे दिमाग को ऑक्सीजन और पोषण मिलता है, चॉकलेट में मूड सुधारने वाला तत्व होते है। लेकिन इसका असर हल्का और अस्थायी होता है।

“डार्क चॉकलेट एक हल्का बूस्टर हो सकता है, लेकिन टॉपर बनाने वाला टॉनिक नहीं।”

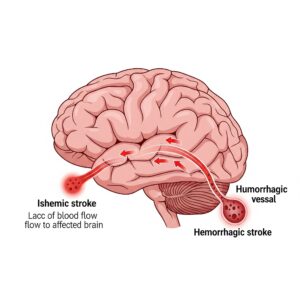

मिथक 20. स्ट्रोक केवल बुजुर्गों को होता है

सच: स्ट्रोक किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है — जवानों में भी।

स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग़ की कोई रक्त नली ब्लॉक या फट जाती है, जिससे दिमाग़ का एक हिस्सा ऑक्सीजन से वंचित हो जाता है, यह किसी भी उम्र में हो सकता है — युवाओं में भी, खासकर अगर वे धूम्रपान करते हैं, मोटापे या उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। तनाव, गलत खान-पान, और शारीरिक निष्क्रियता से भी जोखिम बढ़ता है।

WHO के अनुसार, स्ट्रोक की घटना में युवाओं में वृद्धि हो रही है, 30-50 वर्ष की उम्र के लोगों में स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं।

“स्ट्रोक बुजुर्गों तक सीमित नहीं, ये एक ऐसी स्थिति है जिसका खतरा हर उम्र में हो सकता है।”

निष्कर्ष:

ये सभी मिथक दिमाग से जुड़े पॉपुलर भ्रम हैं, जिन्हें लोग अक्सर सच मान लेते हैं। इनकी सच्चाई जानकर आप अपने दिमाग के बारे में सही जानकारी रख सकते हैं। दिमाग कोई रहस्यमयी मशीन नहीं है, जिसे बस जन्म से मिली ताकतों तक सीमित रखा जाए।

वह एक सक्रिय, लचीला, और सीखने वाला अंग है — जो आपकी सोच के अनुसार बदल सकता है।

तो अगली बार कोई कहे कि “हम तो दिमाग का 10% ही इस्तेमाल करते हैं,” तो आप मुस्कुराइए और कहिए —

“नहीं, हम हर दिन अपने दिमाग को उसकी पूरी ताकत से चलाते हैं — जब उसे सही दिशा दी जाए।”

Bonus Section:

3 तरीके जिनसे आप दिमाग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं:

- रोज़ 20 मिनट कुछ नया सीखिए (नई भाषा, स्किल)

- मोबाइल ब्रेक – 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स

- ध्यान (Mindfulness) – रोज़ 10 मिनट

यदि आपको हमारे लेख से कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो इसे ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और ज्यादा जानने के लिए हमसे जुड़ें, हमें मेल भेजें –

Internal Link: दिल टूटे या पैर, दिमाग दोनों को एक जैसा महसूस करता है