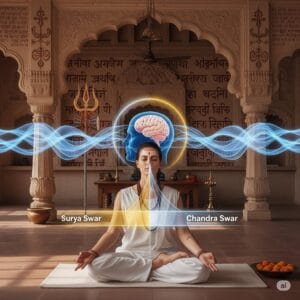

सांसों से मानसिक शांति: स्वर विज्ञान की चमत्कारी शक्ति

क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ आवाजें हमें भीतर तक छू जाती हैं? क्यों किसी की मधुर वाणी हमें शांति देती है, जबकि किसी की कठोर आवाज बेचैनी? इसका उत्तर छिपा है — स्वर विज्ञान और मानव मस्तिष्क के गहरे आपसी संबंध में।

भारत की प्राचीन विद्या – स्वर विज्ञान आप ही की सांसों के रहस्यों को उजागर करती है। इसे सिर्फ सांस की तकनीक मानना इसके गूढ़ रहस्य को कम आंकना होगा। स्वर विज्ञान का हमारे दिमाग, मन, शरीर और जीवन के हर पहलू से गहरा संबंध है।

भारतीय योग परंपरा में “स्वर विज्ञान” केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा, चेतना और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने का एक सशक्त उपकरण माना गया है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि स्वर विज्ञान क्या है, इसका मस्तिष्क से संबंध कैसे स्थापित होता है, और आधुनिक विज्ञान इसे कैसे समझाता है।

1. स्वर विज्ञान क्या है?

स्वर विज्ञान प्राचीन भारतीय योग शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो इस बात का अध्ययन करता है कि शरीर के विभिन्न नासिका स्वर (nasal breathing patterns) — अर्थात् इड़ा (बायां स्वर), पिंगला (दायां स्वर) और सुषुम्ना (मध्य स्वर) — हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह विज्ञान शिवस्वरोदय, गोरक्ष संहिता जैसे ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है।

- इड़ा नाड़ी: बाएं स्वर से जुड़ी, चंद्र ऊर्जा का प्रतीक। मन को शीतलता, कल्पनाशक्ति, और विश्राम देती है।

- पिंगला नाड़ी: दाएं स्वर से जुड़ी, सूर्य ऊर्जा का प्रतीक। सक्रियता, तर्क, निर्णय और उत्साह से संबंधित।

- सुषुम्ना नाड़ी: दोनों स्वरों के संतुलन से खुलती है। ध्यान और समाधि की अवस्था का द्वार।

https://rishiprasad.org/read_143

2. साँस और मस्तिष्क का संबंध: न्यूरोसाइंस क्या कहता है?

बायां स्वर (इड़ा) और दायां मस्तिष्क:

- बायां नथुना: Parasympathetic Nervous System (शांति, विश्राम)

- दिमाग का दायां गोलार्ध (Right Hemisphere) रचनात्मकता, कल्पना, संगीत, भावना, और अंतर्ज्ञान से जुड़ा होता है।

- जब बाएं नथुने से श्वास अधिक बहती है (इड़ा सक्रिय), तब दायां मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है।

- इससे मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और ध्यान की अवस्था को बढ़ावा मिलता है।

दायां स्वर (पिंगला) और बायां मस्तिष्क:

- दायां नथुना: Sympathetic Nervous System (उर्जा, फाइट-फ्लाइट मोड)

- दिमाग का बायां गोलार्ध (Left Hemisphere) तर्क, विश्लेषण, भाषा, गणना और निर्णय क्षमता से जुड़ा होता है।

- जब दायां नथुना सक्रिय होता है, पिंगला चालू होती है और बायां मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है।

- यह स्थिति पढ़ाई, कार्यक्षमता और मानसिक स्पष्टता के लिए उपयुक्त मानी जाती है।

दोनों स्वरों का संतुलन (सुषुम्ना):

- दोनों नथुनों से श्वास: गहरी चेतना, संतुलन

- जब दोनों नथुने संतुलित होते हैं (आमतौर पर दिन में कुछ बार ऐसा होता है), तब मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध समान रूप से सक्रिय होते हैं।

- यह समय ध्यान, प्रार्थना या किसी रचनात्मक कार्य के लिए श्रेष्ठ होता है।

- शोध बताते हैं कि श्वास की गति, गहराई और ताल सीधे मस्तिष्क के संवेदी और रचनात्मक तंत्र पर असर डालती है।

- जब हम अपनी नाक से सांस अंदर-बाहर लेते हैं, तब हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, सक्रिय हो जाता है। जिससे शरीर और मन दोनों पर असर पड़ता है।

3. स्वर विज्ञान से मानसिक स्वास्थ्य में लाभ

स्वर विज्ञान का अभ्यास मानसिक विकारों जैसे तनाव, चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन इत्यादि में उपयोगी सिद्ध हुआ है।

| समस्या | कौन सा स्वर उपयोगी? | लाभ |

|---|---|---|

| तनाव व बेचैनी | बायां स्वर (इड़ा) | मन को शांत करता है, चिंता घटाता है |

| थकान या सुस्ती | दायां स्वर (पिंगला) | ऊर्जा देता है, एकाग्रता बढ़ाता है |

| ध्यान की कठिनाई | सुषुम्ना (दोनों संतुलित) | ध्यान में सहायता करता है |

| गुस्सा व उत्तेजना | बायां स्वर (इड़ा) | भावनाओं को ठंडा करता है |

सोच से सफलता तक- मैनिफेस्टेशन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

आधुनिक अनुसंधान और स्वर विज्ञान

1. Unilateral Nostril Breathing और मस्तिष्क की सक्रियता

अध्ययन: Neuropsychologia (1994)

इस अध्ययन में पाया गया कि जब व्यक्ति केवल एक नथुने से श्वास लेता है (जैसे कि बाएं या दाएं), तो मस्तिष्क के विपरीत गोलार्ध में अधिक न्यूरोनल एक्टिविटी देखी जाती है। बायां नथुना सक्रिय → दायां मस्तिष्क सक्रिय, दायां नथुना सक्रिय → बायां मस्तिष्क सक्रिय

नतीजा: स्वर के माध्यम से हम मस्तिष्क की विशिष्ट कार्यक्षमताओं को प्रभावित कर सकते हैं — जैसे कि: तर्क क्षमता (left brain) बढ़ाने के लिए दायां स्वर, कल्पनाशक्ति (right brain) बढ़ाने के लिए बायां स्वर

https://www.mdpi.com/2076-3425/14/4/302

2. स्वर और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम (ANS)

अध्ययन: International Journal of Yoga (2010)

इस शोध में पाया गया कि: बाएं नथुने से श्वास लेने से पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है – जो शरीर को शांत करता है, दिल की धड़कन कम करता है, ब्लड प्रेशर घटाता है। दाएं नथुने से श्वास लेने से सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है – जो अलर्टनेस, एक्टिवनेस और ऊर्जा बढ़ाता है।

प्रयोग: अनिद्रा या एंग्जायटी में बाएं स्वर को सक्रिय करें, सुस्ती या लो एनर्जी में दाएं स्वर को सक्रिय करें

https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.968858/full

3. EEG मापन और मस्तिष्क तरंगें (Brain Waves)

अध्ययन: Department of Neuroscience, AIIMS (2016)

EEG (Electroencephalogram) द्वारा मापा गया कि एक नथुने से गहरी, नियंत्रित श्वास लेने पर विभिन्न प्रकार की Brain Waves बदलती हैं:

| स्वर | मस्तिष्क तरंग | प्रभाव |

|---|---|---|

| बायां स्वर | Alpha Waves | मन शांत, रचनात्मकता |

| दायां स्वर | Beta Waves | फोकस, निर्णय, सतर्कता |

| दोनों संतुलित | Theta Waves | ध्यान, स्मृति, अंतर्ज्ञान |

https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-017-2625-6

4. स्वर विज्ञान और मानसिक विकारों में उपयोग

अध्ययन: Harvard Medical School Collaboration (2021)

अगर आप रोज़ाना एक नथुने से सांस लेने का अभ्यास करते हैं (जैसे बाएं या दाएं), तो इसका मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है।

- PTSD, डिप्रेशन और एंग्जायटी में आराम मिलता है।

- यह अभ्यास दिमाग के भय से जुड़े हिस्से (Amygdala) को शांत करता है।

- वहीं सोचने और निर्णय लेने वाले हिस्से (Prefrontal Cortex) को ज्यादा सक्रिय करता है।

- यानी यह तकनीक डर कम करने और सोचने की ताकत बढ़ाने में मदद करती है।

स्वर का आधुनिक चिकित्सा में संभावित उपयोग

अब मेडिकल साइंस भी मानता है कि श्वास-मस्तिष्क का तालमेल मानसिक रोगों, तनाव, अवसाद और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर असर डालता है। सही स्वर का अभ्यास शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, पाचन संतुलित करता है, रोगप्रतिरक्षा बढ़ाता है|

| क्षेत्र | संभावित उपयोग |

|---|---|

| मानसिक स्वास्थ्य | अवसाद, चिंता, अनिद्रा में स्वर नियंत्रण चिकित्सा की तरह प्रयोग |

| न्यूरोथेरेपी | मस्तिष्क की असंतुलन वाली तरंगों को स्वर साधना से संतुलित करना |

| हृदय रोग | पैरासिम्पेथेटिक एक्टिवेशन द्वारा ब्लड प्रेशर कम करना |

| ADHD और Autism | बच्चों में ध्यान और भावनात्मक नियंत्रण सुधारने के लिए |

ध्यान व श्वास – मस्तिष्क के लिए वरदान

- ध्यान व योग के दौरान सही स्वर का चयन मस्तिष्क को अल्फा वेव्स (गहरे ध्यान की स्थिति) में पहुंचाता है।

- इससे मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिरता, आत्मविश्वास की अनुभूति होती है।

- आधुनिक अनुसंधान बताते हैं कि गहरी, नियंत्रित सांसें मस्तिष्क में prefrontal cortex के एक्टिवेशन को बढ़ाती हैं, जो निर्णय व प्लानिंग से संबंधित है।

सोच से सफलता तक- मैनिफेस्टेशन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

स्वर विज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें?

स्वर विज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उतारना कठिन या अलौकिक नहीं है, बल्कि नियमित जागरूकता, अभ्यास, और सरल योगिक विधियों के माध्यम से इसे आसानी से अपनाया जा सकता है। यहाँ स्वर विज्ञान को जीवन में अपनाने के ठोस और चरणबद्ध उपाय दिए जा रहे हैं।

1. स्वर पहचानना: सबसे पहला कदम

- सुबह उठते ही जांचें, कौन सा नथुना (नाक का छिद्र) आज सक्रिय है।

- दाएं या बाएं अंगूठे को दोनों नथुनों के नीचे लगाकर हल्के से सांस छोड़ें; जिस ओर से सांस तीव्रता से निकले, वही सक्रिय स्वर है

- समय-समय पर दिनभर में भी स्वर जांचना उपयोगी है।

2. स्वर और कार्य का तालमेल

| कार्य | उपयुक्त स्वर (नथुना) | अपेक्षित लाभ |

|---|---|---|

| शारीरिक परिश्रम | दायां (सूर्य) | ऊर्जा, उत्साह, वर्क पावर बढ़े |

| मानसिक कार्य | बायां (चंद्र) | एकाग्रता, कल्पना शक्ति, मानसिक शांति |

| ध्यान, पूजा | दोनों (सुषुम्ना) | गहरा ध्यान, आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक संतुलन |

3. स्वर बदलना सीखें

कार्य के अनुसार स्वर को बदलने का प्रयास करें — उदाहरण के लिए: किसी परीक्षा या मीटिंग से पहले दायां स्वर (पिंगला)। ध्यान या नींद से पहले बायां स्वर (इड़ा)। सामान्य नियम: दिन में चंद्र स्वर, रात में सूर्य स्वर चलना स्वास्थ्य के लिए शुभ है , कई बार जरूरी है कि आप किसी कार्य के अनुकूल अपने स्वर को बदल सकें। यह आसान तरीकों से किया जा सकता है:

करवट लेकर लेटना: जिस ओर का स्वर चाहिए, उसके विपरीत करवट लेकर कुछ मिनट लेटें। उदाहरण: यदि बायां स्वर चाहिए, तो दाईं करवट; दायां स्वर चाहिए तो बाईं करवट।

नाक के छिद्र को हल्के से दबाएँ: जिस नथुने से सांस कम चाहिए, उसे हल्के से दबाकर कुछ सेकंड सांस लें-छोड़ें।

अनुलोम-विलोम प्राणायाम: एक नथुने को बंद कर दूसरे से श्वास लेना-छोड़ना स्वर बदलने के लिए प्रभावी तरीका है।

4. स्वर विज्ञान के योग-अभ्यास

(A) प्रतिदिन का अभ्यास

-प्रातःकाल 5-10 मिनट ध्यानपूर्वक स्वर की जांच करें।

-दिन में काम के अनुसार स्वर के बदलाव की कोशिश करें।

(B) सरल प्राणायाम

अनुलोम-विलोम: एक नासिका बंद करके श्वास लें और दूसरी से छोड़ें; फिर क्रम उलटें। यह प्रक्रिया नाड़ी शुद्धि, मानसिक संतुलन, और दोनों स्वर संतुलन लाने का श्रेष्ठ अभ्यास है। ब्राम्हरी, उद्गीत, व नाड़ी शोधन प्राणायाम भी स्वर विज्ञान की उन्नत विधियाँ हैं।

5. दिनचर्या में स्वर विज्ञान के व्यावहारिक उपयोग

भोजन: सूर्य स्वर (दायां) चल रहा हो तो भोजन करना पाचन के लिए श्रेष्ठ।

महत्वपूर्ण बातचीत, परीक्षा, रचनात्मक कार्य: चंद्र स्वर (बायां) में मानसिक शांति, ध्यान, और रचनात्मकता बढ़ती है।

दैनिक निर्णय: कार्य के स्वर से मेल रखने की आदत विकसित करें, अनुभव के साथ लाभ स्पष्ट दिखने लगेगा।

6. सकारात्मकता और मानसिक स्वास्थ्य

-तनाव या चिंता महसूस हो तो चंद्र स्वर में शांति का अनुभव लें, गहरा श्वास लें।

-ऊर्जाहीनता लगे तो सूर्य स्वर को सक्रिय करने के लिए साधा अभ्यास करें।

7. कुछ व्यावहारिक सुझाव

- रात में सोते वक्त चंद्र स्वर रखना बेहतर है—मस्तिष्क को विश्राम मिलता है।

- स्वर के अनुसार पैर आगे बढ़ाकर नया काम शुरू करना शुभ माना जाता है।

- तुरंत स्वर बदलने के लिए हल्के उल्टे नथुने में तेल की बूँद (परंपरागत उपाय) या ठंडा पानी लगा सकते हैं, परंतु स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखें।

8. नियमितता और निरीक्षण

- आरंभ में एक डायरी रखें और देखें कि किस स्वर में कौन-सा कार्य और परिणाम आपके लिए अनुकूल रहा।

- समय के साथ आप खुद समझने लगेंगे कि आपके लिए कौन-सा स्वर किस हालात में अधिक सहायक है।

9. सतर्कता और चिकित्सा सुझाव

यदि आपको नासिका की कोई समस्या है (जैसे साइनस, एलर्जी), तो चिकित्सक से सलाह जरूर लें।

प्राणायाम/स्वर संबंधी कठिन अभ्यास योग-अध्यापक/विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें।

10. स्वर विज्ञान – आत्मज्ञान और संतुलन की ओर

नियमित स्वर अभ्यास आपको न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बल्कि आंतरिक जागरूकता, आत्म-जागरण और जीवन में सकारात्मक उत्थान देता है। समर्पण और वैज्ञानिक समझ के साथ इसे जीवन में उतारना हर उम्र के व्यक्ति के लिए फायदेमंद है।

स्वर विज्ञान को अपनाइए – सांसों के साथ अपने जीवन, मन और मस्तिष्क को नई दिशा दें!

8. निष्कर्ष

स्वर विज्ञान की शक्ति न सिर्फ प्राचीन भारतीय ग्रंथों तक सीमित है, बल्कि आज के विज्ञान ने भी श्वास और मस्तिष्क के कनेक्शन को प्रमाणित किया है। सांस की लय को समझना, स्वर के अनुसार कार्य करना और छोटी-छोटी आदतें अपनाना — आपके मस्तिष्क, शरीर और पूरी जिंदगी में चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

स्वर विज्ञान कोई रहस्यमयी अवधारणा नहीं, बल्कि हमारे शरीर और मस्तिष्क के बीच ऊर्जा-संचार का विज्ञान है। यदि सही तरीके से इसे समझा और अपनाया जाए, तो यह तनाव-रहित, एकाग्र और जागरूक जीवन जीने में सहायता कर सकता है। हमारा मस्तिष्क, हमारी श्वास और हमारी चेतना – ये सभी गहरे स्तर पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वर विज्ञान इस कड़ी को समझने और संवारने का एक प्रभावशाली साधन है।

आधुनिक विज्ञान आज उन रहस्यों की पुष्टि कर रहा है जिन्हें भारत के ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व बिना तकनीक के अनुभव और साधना द्वारा जाना था। स्वर विज्ञान अब केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि “Science-backed Breath Therapy” बनता जा रहा है। दिन के किसी भी समय, हम जानबूझकर स्वर को साधकर अपने मस्तिष्क की दशा बदल सकते हैं और उसे शांत, सक्रिय, एकाग्र या संतुलित बना सकते हैं।

चलिए, आज से ही अपनी सांसों का विज्ञान अपनाएं और सुखी, स्वस्थ एवं सशक्त जीवन की ओर बढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न: स्वर विज्ञान को सीखना क्या कठिन है?

उत्तर: नहीं, थोड़ी सी जागरूकता और अभ्यास के साथ कोई भी इसका लाभ उठा सकता है।

प्रश्न: किस कार्य के लिए कौन सा स्वर श्रेष्ठ है?

उत्तर: मंगलकारी, नई शुरुआत: सूर्य स्वर | रचनात्मकता, अध्ययन: चंद्र स्वर | ध्यान, प्रार्थना: सुषुम्ना स्वर

प्रश्न: क्या इससे मानसिक रोगों में भी लाभ मिलता है?

उत्तर: नियमित स्वर साधना से तनाव, चिंता, अवसाद में कमी लाना संभव है।

क्या आपने कभी अपने स्वर को महसूस किया? अगली बार जब आप बेचैन महसूस करें, तो बस आंखें बंद कर अपने श्वास पर ध्यान दें… हो सकता है, उत्तर आपके भीतर ही हो।

यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर करें, किसी अन्य जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें –

Internal Link: क्या आप भी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं?जानिए इसका मनोविज्ञान